古本せどりは稼げるの?成功するコツと手順を詳しく解説

副業の中でも古本せどりはテレビや雑誌などの各種メディアでよく取り上げられ、資金の少ない初心者でも稼ぎやすかったため、収入を増やしたい会社員に人気の副業のひとつでした。

2年くらい前に、古本せどり実践者(以下、古本せどらー)のほとんどが利用していたBOOKOFF(以下、ブックオフ)が経営方針を転換したため、それまでのやり方が通用しにくくなった結果、古本せどらーが激減しました。

この記事を読んでいる読者の中にもそのようなことを耳にされている方もいると思います。

古本せどりが以前と比べると簡単に稼ぎにくくなったのは事実ですが、ポイントを押さえて行動できていれば今でも稼げます。

中古品を扱うため商品化に多少の手間はかかりますが、どれだけ売れているのか調べてから仕入れするので、売れないリスクは限りなく小さい上に結果がすぐに出やすい優れたビジネスモデルです。

このページでは副業でこれから古本せどりをやってみようという方向けに、効率的に稼げるコツを紹介したいと思います。

目次

古本せどりとは?

古本せどりとは、安く古本を仕入れし高く販売できる販路で転売することをいいます。

具体的には、ブックオフ等の小売店やネットショップで安く古本を仕入し、Amazonやヤフオク等のインターネット上で販売するのが一般的な古本せどりの手法となります。

古本せどりの全体像をまとめると、大体下記の6つの工程に集約されます。

各工程をAmazonで販売することを例にして簡単に説明していきます。

情報収集

仕入れに行く前に古本せどりに影響を与える情報をキャッチしておくと、価格上昇している商品に出会いやすく、現場での作業も効率的になります。

具体的な方法は後述するので、ここでは事前に情報武装しておくと効率的な仕入れがしやすいということを覚えておいてください。とても重要です。

仕入れ

ブックオフに行って、調べたい本を手にとってスマートホンや携帯電話の価格調査ツールを使ってAmazonの中古相場を調べます。

その際、仕入れ価格と中古相場を比較し、手数料や送料を差引いても確実に売れて利益のとれそうな古本のみを仕入れします。

価格調査ツールにはAmazonのランキング、定価、中古最安値、出品者数等が表示されます。

その情報を元に仕入れする・しないを判断できるので、本の価値を全く知らない素人でもプロを相手に勝負できる環境は整っています。

商品化

仕入れた古本は、値札はがし・汚れの除去・書き込みや付属品チェック等を行い、売れやすい状態にします。

出品

出品登録画面や出品ツールを使って、必要事項を入力し販売を開始します。

価格調整

Amazon上で商品の販売が開始されると、24時間いつでも自由に販売価格を変更できます。

販売ページ上では価格の安い順に上から表示される(=売れやすい)ので、常に他の出品者と最安値を奪い合うことが多くなり、出品後は時間の経過とともに価格が下がっていくことがほとんどです。

そのため、よく売れる時間帯に合わせて、自分が出品物を売れやすくするために適宜販売価格を調整します。

発送

売り手がつくとAmazonからメールが届くので、商品を梱包して発送を行います。

発送後、購入者に発送通知を行います。

発送通知を行うことで売上金額に手数料を差し引かれた金額がAmazon上でプールされ、2週間ごとに振り込み手続きが行われ、数日後に登録口座に入金されます。

※Amazon倉庫にあらかじめ管理ラベルシールを商品に貼って送付しておいて、注文がきたらAmazonが発送と顧客対応を代行してくれるFBAというサービスもあります。

本業との兼ね合いで自前での発送作業を続けるのが厳しいという方はFBAを利用すると良いと思います。

FBAには、自分で発送するよりも少し多めに手数料がかかるというデメリットもありますが、購入者は速達便やコンビニ受取などのサービスが受けることができるため、多少価格を高く設定しても売れることが多いというメリットもあります。

ざっくりとですが、古本せどりの作業の流れは大体こんな感じになります。

全体像の次は稼ぎについて詳しく見ていきたいと思います。

古本せどりでどこまで稼げる?

人それぞれ古本せどりに投入できる時間・資金等・手法などが違うので一概には言えないですが、次の章で挙げるコツを愚直に実践すれば月に5万円くらいの利益であればかなりの確率で再現可能だと思います。

ただ、全員が全員稼げるとはいいません。

一定の割合で稼げない人もいるのが現実です。

逆に、中にはすごくできる方もいて、本業以上に稼いで独立される方もいるとは思いますが、そういう風に突き抜けることができるのはごく一部の限られた人だけです。

今は1冊で1,000円以上の価格差のある商品を見つけるのは難しくなってきており、1冊につき数百円の利益を積み重ねていく泥臭いやり方を嫌がらずにやっていかないと仕入れが難しいのが現実です。

数百円の利益を取れる商品はまだまだ無数にあるので、最初は薄利なところも嫌がらずにやって経験値を挙げていくことに注力しましょう。

経験値が上がってくると、商品知識も蓄積されてくるので自然と大きな利益のとれるものを見つけられるようになってきます。

もう少し詳しく知りたい方もいると思うので、メリット・デメリットもみておきましょう。

メリット

・仕入れ単価が安く利益率が良いので小資本からスタートできる。

仕入れ単価が安く始められるのが古本せどりの一番のメリットです。加えて自宅でできるので、パソコン・プリンター・ネット環境・携帯電話やスマートホンを既に持っていれば、新たな投資は必要なく小資本で始められます。

・結果が出るのが早く、お金の回転も速い

古本せどりに限らず、せどり全般に言えることですが、売れやすい商品を選別して仕入れするので、アフィリエイト等の他の副業と比べると、再現性が高く圧倒的に早く結果が出ます。

・1つの商品知識で繰り返し稼げる

複数の店舗に足を運んで仕入れを行うので、稼げる商品知識をもっていれば、どの店に行っても仕入れできる可能性が高まります。

・本はあらゆるジャンルのものが出版されているため、たいてい誰でも強いジャンルを持っている

趣味・仕事・勉強している知識が稼ぎに直結します。

例えば、大学受験を経験していれば、評判の良い参考書・著者はいくつか知っているはず。

他にも料理・子育て・大学で習った科目・将棋・占い等々・・・、そういうご自身の過去の経験や興味のあるジャンルが多ければ多いほど仕入れの際に役に立ちます。

集客はAmazonやヤフオクがやってくれるので、それ以外のことに資源を集中できる

商売をやっていく上で大切な「お客を呼んでくること」を何も考えなくて良いので、仕入れなどの部分に資源を集中することができます。

デメリット

・商品化の手間がかかる

値札はがし・書き込みや付属品のチェック・クリーニング等、中古なのでそれなりに手間がかかります。

・一般的に薄利であるため、大きく稼ごうとすると資金や労働力が必要になってくる

1商品あたりの利益額は数百円というのがほとんどなので、大きく稼ごうとすると仕入れスキルを磨くのに時間がかかるため、仕入れ単価を上げるか、労働力を投入して取扱量を増やさないといけません。

・大都市圏のほうが仕入れしやすい

人口や小売店の少ない地域に住んでいると、地元だけでは仕入れが厳しくなりがちで、経費をかけて大都市圏に遠征に行くか、電脳せどりの腕を磨くなどして仕入れを行う必要がある。

・※電脳せどり

オークションやネットショップから商品を調達する手法。在宅で時間の縛りもなくできるため人気がある。

商品知識があった方が有利で初心者は泥臭い作業が必要になってくることが多い。

ただし、やればやるほど商品知識は増えるし、同じ商品を繰り返し注文ができるようになってくる。

・保管場所が必要

仕入れした商品は売れるまで保管するスペースが必要です。特に漫画や小説を全巻セットにして売る商品をたくさん扱うと、未完成セットの在庫で一杯になってしまいがちです。

メリット・デメリットはだいたいこんな感じです。

やはり、仕入れ単価の安い商品から始められるので、金銭的なリスクを嫌う人にはお勧めの副業だと言えます。

実際にどうやったら、失敗せずに古本せどりをやっていけるか、次の章で実践的なコツを交えて解説したいと思います。

古本せどりで成功するコツ

古本せどりで挫折する人のほとんどは、仕入れができないという理由だと思います。

そうならないためには、最大の仕入れ先になるブックオフ攻略が成功への近道と言えるでしょう。

それにはまず、仕入れの際に使う携帯検索ツールの基本的な使用法を覚えましょう。

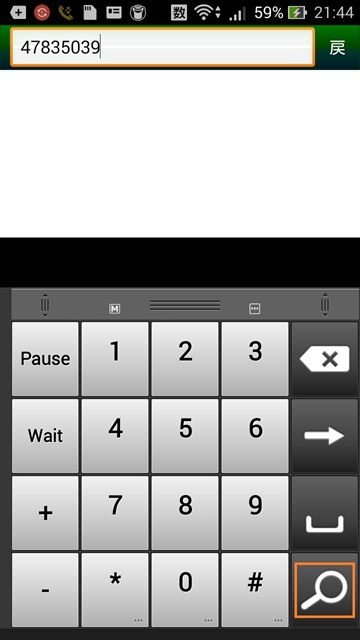

ここではスマートホンのandroid用アプリの「せどろいど」を例に説明します。

せどろいど入手先 http://play.google.com/store/apps/details?id=org.orela.android.sedolist&hl=ja

アプリを起動すると、下記の画面が表示されるので「手入力」と書かれた個所をタップします。

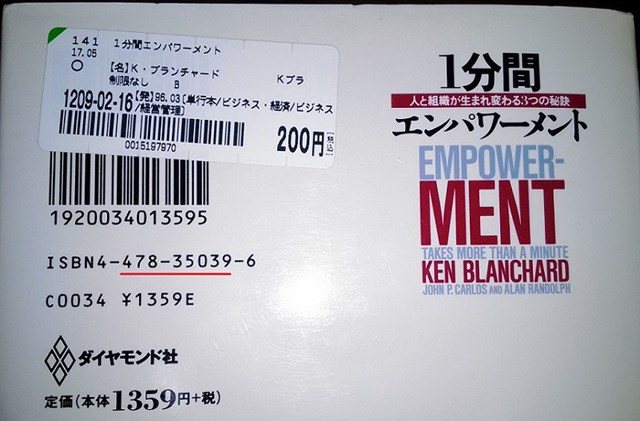

検索したい本のISBN番号の先頭と末尾以外の8桁を入力(ここでは47835039と入力)し、右下角の検索ボタンをタップします。

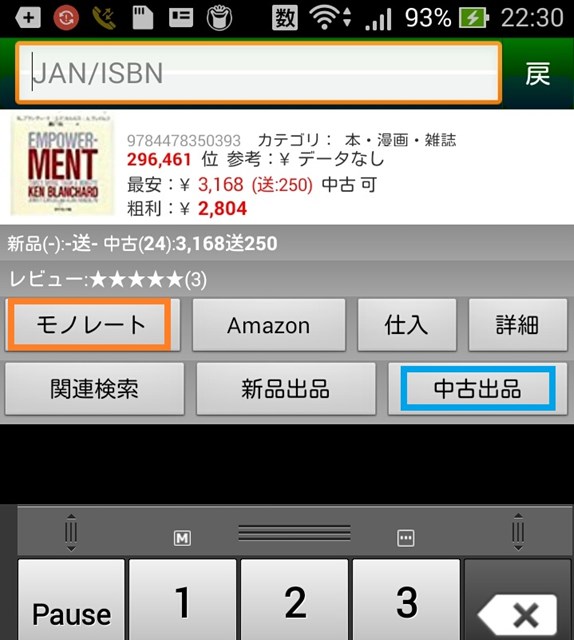

検索結果が表示されました。

最安値(3,168円)とAmazonランキング(296,461位)を見て、ブックオフで仕入れする時の価格(200円)と比較して利益が出るなら仕入れをすると判断します。

また、過去の売れ行きを調べる時は「モノレート」をタップして調べることができます。

もし、CD等の付属品のある本なら、「中古出品」ボタンをタップすると、この商品をAmazonに出品している出品者のコメントが確認できるので、付属品が揃っている出品者の最安値がどれくらいかチェックできます。

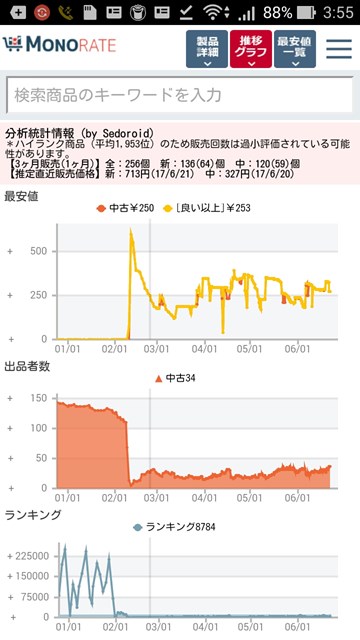

それではモノレートをタップして過去の売れ行きを確認してみます。

ここでは一番下のランキングのグラフとその上に表示されている平均ランキング(ここでは180103)をチェックします。

Amazonでは商品が売れると、ランキングが限りなく1位に近くなり、次に売れるまでの間、1時間毎にランキングが悪くなるという特徴があります。

ランキングのグラフを見ると、何度もグラフが下に折れているのが確認できると思います。これが売れたサインで、この折れが何度もあるほど人気の商品という風に考えます。

このグラフは3か月のグラフで、この間に何度も売れていて、なおかつ平均ランキングが18万位とまずまずなので「買い」だという判断をします。

あとはブックオフで売られている価格と比較して利益がでそうなら実際に買います。

今回の場合、200円仕入れで3,000円以上で売れそうなので勿論「買い」になります。

「せどろいど」には、他にも良い機能がありますが、ここでは概要にとどめておきます。

ブックオフに行く前に、家にある本で検索の練習をして慣れておきましょう。

仕入れのコツ

ブックオフに入店すると大量の本が所狭しと本棚におさめられています。

ここで何も考えずに、ただ闇雲に検索しても時間の無駄です。

特に単行本の特価コーナー(ブックオフ用語では単Cや単行本Cと呼ばれている)は1円本だらけでやる気が削がれてしまいます。

まず、初心者が知っておきたい仕入れのコツについてですが、大前提としてなるべくキレイな本を仕入れるようにしましょう。

多少のヨゴレならいいですが、自分が買った時に嫌だなと思う状態のものは悪い評価をもらいやすくなるので買わない方が良いです。

特に始めたばかりの頃は悪い評価をもらってしまうと、販売時に表示されるあなたのショップの良い評価の率が悪くなってしまうので売れにくくなってしまいます。

それを踏まえて、下記の6つのコツを知っておきましょう。

以下、詳しく解説していきます。

長いですがここが一番大事なところです。

頑張って読み進めていってください。

仕入れ対象店舗を選別し、たくさん仕入れできる可能性の高い店舗を優先して訪れる

まずは、仕入れがたくさんできる店の傾向をつかみましょう。

下記の4つの特徴に合致する店舗は買取の質や量が良いことが多いので、そういう店を優先的に訪問するようにして仕入れできる確率を上げます。

※大型店を調べるには

ブックオフのホームページ内にある店舗検索ページhttp://www.bookoff.co.jp/shop/から調べたい店舗を表示させると、大型店・中型店・小型店などの分類が記述されています。

例)BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店→大型店http://www.bookoff.co.jp/shop/shop20501.html

入店したら、必ず買取カウンターの状況をチェックしましょう。

そこにいつも買取品が山盛りある店はポテンシャルの高い店です。

こういう店は商品の回転をよくしないと在庫であふれてしまうので、定期的に価格を下げて売ろうとします。すなわち、仕入れしやすい店舗というわけです。

値付けの癖を知る

ブックオフには直営店とフランチャイズ店の2種類があります。

直営店はほとんどのコーナーでAmazonを意識した値付けになっており、トコロテンで価格が下がった商品、文庫・新書・雑誌などの比較的価格管理の甘いジャンル、漫画や小説のセット販売もの、Amazonで定価以上で販売されている商品、テレビなどで紹介されて急激に価格高騰した商品くらいしか狙えません。

※トコロテン

プロパー価格の商品を値下げして、108円から200円の特価棚に移動する業務。

フランチャイズ店は比較的独自の裁量が許されているようで、Amazon価格に連動していないお店もまだ少数ですが残っています。

そういうお店は例えば「雑誌は定価の4割」といった独自の法則で値付けをしていることがあり、そのようなジャンルは狙い目になります。

また、セールも直営店より行っていることが多いです。

ただし、フランチャイズのお店は品揃えの良くないお店もあるので、そういうお店は訪問頻度を減らした方が良いです。

直営店とフランチャイズ店の見分け方は、ブックオフのホームページにある店舗紹介のURLに法則性があります。

ブックオフのホームページ内にある店舗検索ページhttp://www.bookoff.co.jp/shop/から調べたい店舗を表示させた時のURLが、http://www.bookoff.co.jp/shop/2○×という風に“shop/“以下の部分が2で始まっていれば直営店、1で始まっていればフランチャイズ店になります。

店に訪問するタイミングを最適化する

大きく分けて補充の時間帯の把握と赤棚のチェックの2つのポイントがあります。

どの店も買取した本を商品化し陳列する時間帯が大体決まっています。

訪問する時間帯を変えて、どの時間帯に補充されているのかチェックしましょう。

新規で補充される商品は古本せどらーが未チェックの状態なので、その分仕入れできる確率が上がります。

買取の多い店だと、大体、1日に3回(午前中・日中・夜)補充があるので、副業で夜しか行けなくてもチャンスはあります。

また、赤棚と呼ばれる新規補充の本を満載にしたカートが店内に置かれていることがあるので、もし売り場に赤棚が置いてあれば、必ずチェックしましょう。

↓赤棚

その際に注意したいことが2つあります。

・作業されている店員さんに一声かけて、見てもいいか確認した方がいいです。

・手にした商品を赤棚に戻す時は必ず元の位置に戻しましょう。

赤棚の商品は、店員さんが作業しやすいように順番に並べられた状態になっているので、それを崩すと非常に嫌われます。

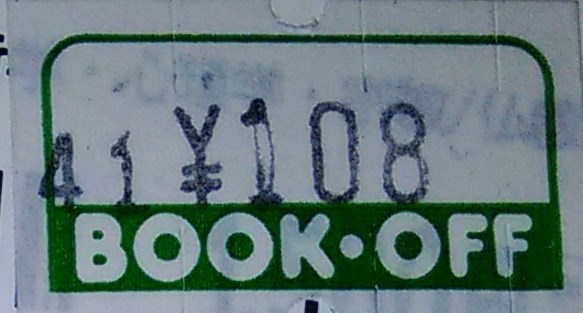

値札の色と重ね具合に注目する

全ての商品の価格情報を調べていたら大変なのでサーチする対象を絞ります。

絞り込む基準は値札の色で判断します。

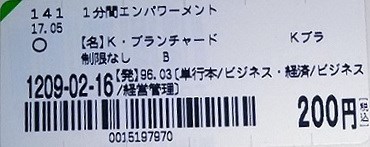

ブックオフの値札には2種類あり、1つは部門コードと価格だけが表示されたハンドラベラーの値札。

もう1つは詳細な情報が記載されていて、Amazon価格に連動した値札ラベル。

これらの値札に法則性があり、買い取った後、商品化した月によって以下の4色の値札(値札ラベルの方は左肩にだけ色がついています)を使い分けています。

例えば、6月にお店に訪問したら、緑色の値札だけをリサーチすれば良いということになります。

他の色の値札は他の古本せどらーさんがリサーチしても買ってないわけですから、要は長い間売れ残っているというわけです。

さらに深堀りすると、下の写真のように元々の値札がプロパー価格のもので、その上から緑色のハンドラベラーの値札で重ね貼りされた商品は狙い目です。

なぜならAmazon価格をチェックせずに、店員さんによる目視で値下げされている可能性が高いからです。

※プロパー

ブックオフでの価格帯は大きく分けると2種類あり、108円や200円で販売される「C」と呼ばれる特価の価格帯と、Amazon価格を意識した「プロパー」と呼ばれる200円よりも高い価格帯の2種類あります。

以上の作業を訪問するたび繰り返すことによって、見なくても良い商品を自然と覚えていくのでさらにリサーチが効率的になってきます。

但し、値札の色による効率化には落とし穴もあって、緑色以外の売れ残った値札の商品の中でもテレビ等で紹介されて急に価格が上がったり、特定の時期になると需要が増えて価格が上がる商品もあるので、そういう商品は仕入れができないという弱点があります。

それをある程度補うテクニックを次に述べたいと思います。

高額になりそうな本の特徴を知ろう

値札の色以外でも目星をつけることもできます。

必ず高値になるわけではありませんが、全体的な傾向として高値になりやすい本の特徴をあげておきます。

最初のうちは値札の色で判断しつつ、下記に挙げた特徴の本をみかけたら、その都度検索していきましょう。

価格差のない商品を仕入れできる力を磨くことを意識する

ブックオフでの仕入れの基本は価格差のある商品を探し出すことです。

価格差のある商品をたくさん取り扱うことで、利益も安定していきます。

しかしながら、ブックオフの店頭価格がAmazon価格と連動するようになり、見た目の差額が取りにくくなってきため、価格以外の判断軸で仕入れを確保する力があった方がライバルも少なく簡単に仕入れをすることができるのも事実です。

ここからは見た目の価格差に関係なく仕入れできる方法を解説します。

今の古本せどりで生き残るために必要な力といっても過言ではありませんので、根本的な考え方をぜひ学び取ってください。

セットにすることで付加価値が上がり仕入れ対象になる

たとえば、10冊で完結している漫画があったとします。1冊ずつバラで売ると10巻とも1円本なのに、10冊揃えると利益が出る価格になることが多いです。

そういうセット物をあらかじめリスト化しておくことで仕入れできる確率を上げます。

リスト化した後、店で集める際は、後半の巻ほど手に入りづらいので早めに手に入れるよう気をつけましょう。

付属品のある商品はAmazonの出品者一覧ページでコメントを確認する

特に語学系ジャンルに多いのですが、CDやDVDが付属品としてついている本を仕入れる際、携帯ツールの最安値だけをみるのではなく、必ずAmazonの出品者一覧ページに表示されている出品コメントを見るようにしましょう。

最安値が1円だったとしても、付属品の揃っている出品者の最安値は実は1,000円だったというような事例はよくあります。

必要に迫られて買われるものを意識する

期限までに揃えなければいけないものほど、期限が近づくと価格が上がる傾向にあります。

典型的な例が大学受験の赤本で、毎年繰り返しこの現象が起きています。

センター試験前には1円本だった前年版の赤本が、一夜のうちに1,000円まで上昇していたなんてことはよくあります。

この事例のように、ポイントは毎年繰り返される出来事から仮説を立てて、1円本や値札の色が昔のものでもサーチ対象に加えてサーチしていくことで仕入れできる確率を高めます。

テレビ等のメディアで紹介されたり、ドラマ化・映画化等の情報をいち早く得る環境を整える

テレビ離れが叫ばれていますが、それでもテレビの影響はすさまじく、ちょっと番組で本が紹介されたりするとAmazonで一気に売れます。

同様に小説や漫画が原作のドラマや映画が決まったニュースが流れると一気に原作本が売れます。

この現象を逃さない手はありません。

上記の本がそれまで1円本だった場合や巻数が多いと、仕入れできる対象が増えるので古本せどらーにとってさらに好都合となります。

問題はいかにしてドラマ化等の情報を素早くキャッチするか?です。

手っ取り早いのはグーグルアラート(https://www.google.co.jp/alerts)を使って、知りたいキーワードが含まれるニュースが流れるとメールやRSSで知らせてくれるようにすることです。

一度設定すれば、何もせずに自動で情報が集まるので、通勤電車やちょっとした空き時間にまとめてチェックできるので便利です。

この手の情報はよく流れてくるので、自然と仕入れネタが増えていき、お店に行くのが楽しくなるので仕入れのモチベーションが下がることを防いでくれる効果もあります。

情報をキャッチしたら、価格が上昇しているか確認してできるだけ多くの店を回りましょう。

注意したいのは、ニュース前の中古価格が割高なものは店頭でも高く値付けされていることが多いので、仕入れ対象になりにくいことです。

また、逆にベストセラー過ぎて大量に中古で出品されている場合も、値段が上がらないことが多いので、出品者数がどれくらいいるのかも要注意です。

ドラマ化の事例をひとつ紹介します。

下の画像はは現在放送されているドラマ、貴族探偵の原作本「貴族探偵 (集英社文庫) ISBN:4087451267」の過去6か月間の推移です。

真ん中の出品者数のグラフで2月と3月の間で一気に出品者が減っている(=売れて在庫が減っている)のが確認できると思います。

2/8から2/9にかけてドラマ化のニュースが流れたのをきっかけに4月にドラマがはじまってからもずっと売れっぱなしというのがわかると思います。

文庫なので価格はそこまで高くまで上昇してませんが、ニュースが発表されるまでの出品者数が100を超えていたので、ブックオフに行けばかなりの確率で特価棚で108円で買うことができました。

仕入のコツは以上です。ここが一番重要な重要な項目です。

何度も繰り返し読み込んで身に着けるようにしてください。

販売のコツ

商品を仕入れたら、自宅でクリーニング等の商品化を行ってから出品します。

出品の際は今の最安値や過去の相場をモノレート等でチェックします。

始めた頃は、購入者からの評価もないか少ないためにあまり信用がなく売りにくいです。

そのため、出品する商品と同じコンディションの最安値で出品しておけばいいと思います。

まずは結果を出して挫折しないことを優先しましょう。

そして、なるべくたくさんの商品を出品していって、良い評価をもらい続けて信用のあるショップに育てていきましょう。

Amazonの場合、100個出品している状態をキープしていれば、ほぼ毎日売れてくれるようになります。ただし、評価をもらえるのは体感的には20個売ってようやく1個くらいです。

季節商品を出品する場合は、最盛期で売れるようにあらかじめ今の相場よりも高く値付けするのも戦略の一つです。ただし、その商品が売れない分、キャッシュフローは悪くなります。

Amazonの場合、出品後、時間の経過とともにライバルが単独で最安値を取りに来て最安値が下がってきます。

よく売れる時間帯(11時から13時頃、15時半から18時前後、21時から0時前後)に価格を最安値に変更すると売れやすくなります。

中には仕入れミスであまり売れない商品を仕入れてきて、出品して時間の経過とともに赤字ラインまで価格が下がるケースが出てきます。

そういう時はしばらくの間は我慢して利益が出る価格で頑張ってもいいですが、それでも売れないなら赤字でも売り切って資金を回収しましょう。

1冊ごとに利益がでるように努力することが最善ですが、絶対に必要なことではありません。

ダメなときはあきらめることも必要です。要はトータルで黒字になればよいのです。

最初は手動で価格を変更し、出品数が増えてきてしんどくなってきたらツールを導入し、効率化しましょう。

最近は、価格変更のルールを設定しておいて、自動で価格を変更してくれる機能がついているのが主流になってきています。

月額課金のものがほとんどですが、下記のツールは利用者も多く比較的良心的な価格設定です。

筆者はどちらも使ったことがありますが、今は6planをメインに利用しています。

Y&S http://ys-software.com/sedori/

6plan http://6plan.net/

古本せどりの手順を知ろう

仕入れや販売のコツを説明してきましたが、やれそうな気持ちになれたでしょうか?

この章では実際に圧倒的な販売力のあるAmazonで販売できるようになるための手順について説明していきたいと思います。

一番シンプルなのはAmazon

Amazonで古本を出品するには「買い物用アカウント」と、「出品用アカウント」の2つが必要になります。

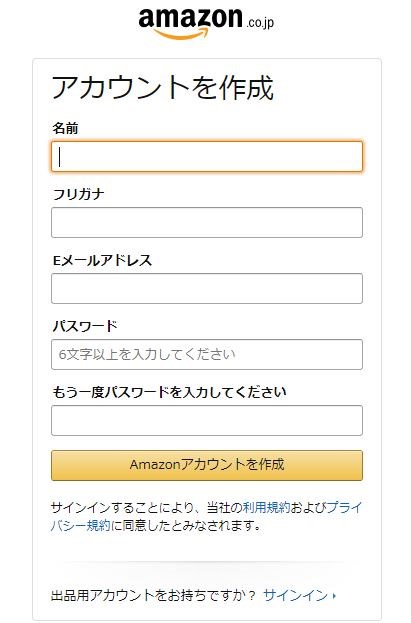

今までにAmazonで買い物をしたことがない方は下記の手順で買い物用アカウントを作ってください。

買い物用アカウントの作り方

Amazonのトップ画面の右上に「アカウントサービス」と表示されているところにマウスカーソルを合わせる(下図赤枠部分)とメニューが表示されます。

メニュー内の「新規登録はこちら」のリンクをクリックします(下図下線部分)。

下記の画面に移るので、必要事項を入力し「Amazonアカウントを作成」ボタンをクリックすればOKです。

出品用アカウントの作り方

買い物用アカウントの登録が完了すれば、次に出品用アカウントを作ります。

下記の4つを用意して登録ページより必要事項を登録すれば完成です。

「小口出品」と「大口出品」の違いについて

出品用アカウントには「小口出品」と「大口出品」の2種類があります。

2つの違いは以下のリンク先の早見表で確認できます。https://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/individual-promerchant.html

ざっくり言うと、「小口出品」は月額登録料5,292円(税込)が免除される代わりに、商品が売れる度に基本成約料が100円余計にかかってきます。

手数料の面では1ヶ月で53個以上売る自信があれば「大口出品」の方が有利です。自信がなければ「小口出品」を選んでおいて、目途が立てば「大口出品」に変更するという選択もできます。

FBAは大口・小口どちらでも利用できます。

最初は手間がかかってもコストをかけずに運営するのが失敗しない鉄則なので、自信がなければ小口出品から始めて感覚をつかんでいけばいいと思います。

出品用アカウントは下記URLより登録できます。

http://services.amazon.co.jp/home.html/ref=as_jp_services_jp_head_logo?rdr_microsite=false

商品の出品方法

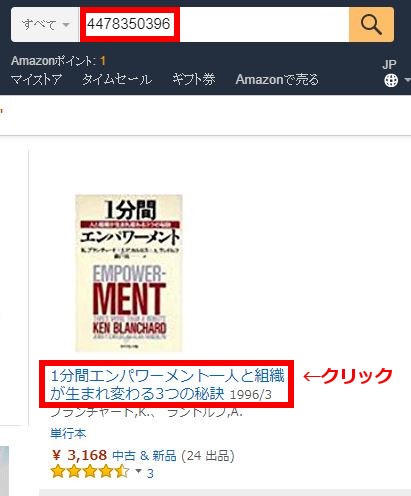

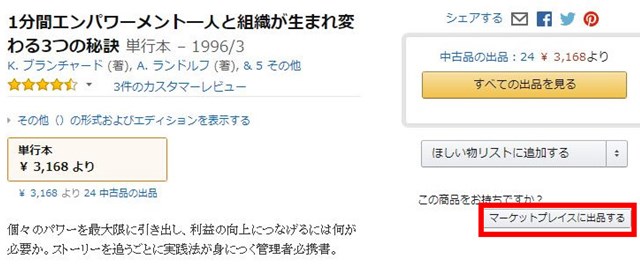

Amazonの検索窓に出品したい本のISBN番号を入力し、検索ボタンをクリックすると該当商品が表示されるので、タイトル部分のリンクをクリックします。

商品カタログページに移動するので、ページ右側にある「マーケットプレイスに出品する」ボタンをクリックします。

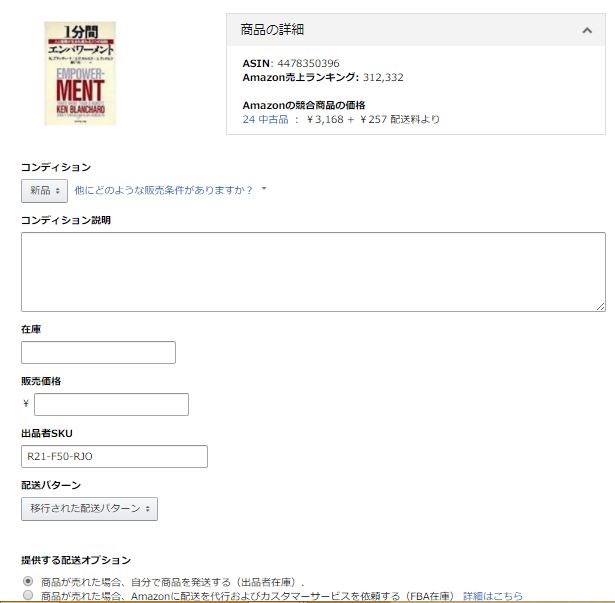

詳細入力画面に移るので各項目を入力・選択し、「今すぐ出品」ボタンをクリックすれば出品完了です。

Amazonには出品の際に商品コンディションの基準が設けられています。

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085248#Books

出品の際に参考にしてください。

以下、各入力項目について説明します。

・コンディション

「中古-良い」などを選びます。最初のうちは悪い評価をもらうと売りにくくなるので、状態が良くても「中古-非常に良い」はあまり使わずに、控え目に「中古-良い」にしておきましょう。

上記ガイドラインでは書き込みに関する基準が甘い(書き込みや線引きが半分以下であれば「中古-良い」で出品できる)ので、書き込みが半分のページ程ないけど全体に多めにある時は「可」で出品しておきましょう。

・コンディション説明

「カバー端に折れがあります。他は書き込みなくキレイな状態です。」などと商品の状態の説明を入力します。ヨゴレなどのマイナス部分は必ずコメントしておきましょう。

・在庫

出品する数を入力します

・販売価格

中古-良いで出品するのであれば、同じコンディションの最安値に合わせるなどして、価格を決めて入力する 例)4,500

出品者SKU

出品者が自由に設定することができます。主に在庫管理に利用することが多く、仕入れ値・出品日・ジャンルなどを忍ばせておくと後々便利です。

例えば、「2017年6月20日に仕入れた1個目の商品で仕入れ値は108円」という情報を入れたいなら下記のようなSKUを入力します。

20170620-001-0108

・配送パターン

本は強制的にきめられているので、ここは特に何もしなくてOKです

・提供する配送オプション

売れた場合、自分で発送するか、FBAを利用するかのどちらかを選びます

出品のやり方は以上です。

他にも複数の商品をまとめて登録する方法もあるのですが、まずはこの方法を覚えてください。

せどりに必要な道具

最初から必要なもの

パソコン

これがないとはじまりません。自宅で使っているものを流用すればOKです。

新たに買うなら価格はピンキリ。中古なら3万円くらい出せばそこそこのものが買えます。

プリンタ

納品書やFBAラベルを印刷するのに使います。これも自宅にあるものを流用すればOKです。

新規で買うのであれば、白黒でもOKであればモノクロレーザープリンターがインク代が安くつくのでオススメです。Amazonで新品8,000円くらいから買えます。

コピー用紙

納品書用に使います。A4サイズなら500枚入りで300円程度。

ラベル

FBAを利用する時に商品に貼るために必要です。全て自分で発送するのであれば必要ないです。商品にじかに貼る時は、はがしやすい再剥離ラベルを使った方が良いです。

Amazonで20枚x24面のもので800円くらい、100枚x24面のもので2,700円くらいで買えます。

携帯電話かスマートホン

店舗で商品情報を調べるのに使います。今使っているものを使えばOKですが、パケットが使い放題のプランか大容量使えるプランが必須です。

高機能なツールが揃っているのでスマートホン(iphoneかandroid)をお勧めします。

封筒

筆者の場合、最初は茶封筒+ビニール袋+緩衝材を使って商品を発送してました。

梱包が手間なので今はビニール製の封筒+緩衝材かクッション封筒を使ってます。

茶封筒だと100枚入りのB5サイズで400円程度。100均でも買えますが割高です。

緩衝材

一般的なのはプチプチですが、厚さが分厚くなってしまうと送料が高くなるので筆者は1ミリ厚のミラーマットを使っています。最初はホームセンターで1.2mX10mのものを買ってきて、商品に合わせて切って使ってました。1,280円。

梱包用テープ

Amazonで納品書と一緒に宛名も印刷されるので、OPPテープ(透明の幅広テープ)を使うと便利です。ホームセンターで50m x 50mmのものなら1個150円程度で買えます。

消耗品は最初は100均で揃えてもいいですが、かなり割高なので慣れてきたらホームセンターやインターネット通販でまとめて買うと1つあたりの単価がかなり安く買えます。

在庫量が増えるにつれて揃えたいもの

価格改定ツール

在庫が増えるにつれて1個1個価格を調査して価格変更するのが手間になってきます。

価格改定ツールを導入することで効率的に価格を変更できるようになります。1ヶ月380円から利用可能。

予備のバッテリー

仕事帰りや1日にたくさんのお店を回ったりすると、携帯電話やスマートホンの電源確保が必須になってきます。

筆者はモバイルバッテリーを使ってます。価格は容量にもよりますが3,000円くらいで買えます。

バーコードリーダー

沢山商品を扱いだすと、出品の際に必須になってきます。

手のひらに収まる小型のものは1万円くらいから、家で使うUSB接続のものであれば3,000円くらいから買えます。

本棚

在庫が増えてくると本の収納スペースが必要になってきます。ホームセンターのカラーボックスなら1,000円くらいで買えます。筆者は2m x 1.4m x 0.2mくらいの天井につっかえ棒で支えるタイプの薄型本棚を2台買いました。ネット通販で1台17,000円くらいで買えます。

ハンコ

自分の住所などをいちいち書いてられないので、専用のハンコを作る人が多いです。ゴム印ならネットで2,000円くらいで買えます。

ライター用のオイル

値札をはがす時にはがしやすくする為に使います。100均で108円で買えます。

紙ヤスリ

本のクリーニング時に小口のヨゴレを削って目立たさなくするために使います。

ホームセンターで25cm x 25cmのサイズのもので1枚20円くらいで買えます。

【おまけ】

配送契約

厳密には道具ではないのですが、古本せどりをやっていく上で絶対に必要なものなのでここで触れておきます。

自分で配送する場合、運送会社と配送契約を結んで送料を安くし、利益を少しでも多く確保するのが必須です。

郵便局と特約ゆうメールの後納契約を結ぶと、厚さ2センチ以内で重さ500g以下なら1通82円前後で契約できます。

最低ロットは年間500通なのでハードルはかなり低いです。

お住まいの地域を管轄している大きな郵便局に電話すれば担当の方につないでくれますが、手続き等で最低でも半月くらいはかかるので、早めに契約を結んでおきましょう。

狙い目ジャンル一覧

初心者のうちはブックオフに行っても、どこを見ればいいのかわからないという方もいると思います。

古本せどりで効率的に稼いでいく上で狙い目ジャンルをいくつか挙げたいと思います。

赤本・大学受験参考書

赤本は夏休みで一度売れる時期がきます。その後、受験シーズンまで安定的に売れます。

国公立ならセンター試験が終わると一気に売れ、一部の大学では品切れになって高値で取引されることも。

高値になる傾向にあるのは、全体に偏差値の高い大学、地方の国公立大学、医学部系、美大や芸大など。

あと、どうしても行きたい大学であれば、過去10年分くらいは学習する受験生もいますので、最新版だけだと掲載されている年数に限りがあります。

そのため、(この記事を掲載した年で例を出すと)最新版である2019年版に過去3年分(2018・2017・2016)が掲載されているとすると、それより昔の年度が掲載されている2016年度版のものは新品在庫もないので高値になる傾向があります。また、そういう赤本は特価棚に普通に置いていたりするので狙い目です。

大学受験参考書も年中売れますが、試験が目の前に迫ってきだす11月後半くらいから動きが鈍くなる印象があります。

大学生の教科書

いわゆる専門書。4月と9月末から10月にかけてよく売れます。

それ以外の時期は基本的に価格が下がる傾向にあるので、売り時を逃さないように注意が必要です。

また、このジャンルは数年ごとに新しい版がでることが多いので、仕入れの際は最新版かどうかチェックする必要があります。

文庫

1冊100円から200円程度の利益のものがほとんどなので副業の人は嫌がりますが、ブックオフ側の管理が行き届いていないことが多いので安定して仕入れができます。

文庫には時代小説、日本人作家の小説、外国人作家の小説、レーベルごとに陳列されたコーナーの4つに分けられることが多いです。

狙い目はレーベルごとに陳列されているコーナー。

その中でも岩波文庫、岩波現代文庫、講談社学術文庫、ちくま学芸文庫、中公文庫あたりに比較的高額な本が多いです。

あと、漫画のようにセット販売も有効です。相場の高いセット本をあらかじめ調べておいてリスト化しておくと安定して仕入れができます。

パソコン関係

このジャンルは進歩がとても速いので、基本的には古い本は安い傾向にあります(もちろん例外あり)。

コツは最新版のバージョン・世代を頭に入れておくこと(例 ワード・エクセルなら最新版は2017、ブログで使われているワードプレスなら4.xなど)と、何世代前になると需要が減っていくのか全体の傾向をなんとなくでいいので頭に入れておくと良いです。

特にプログラミング系は単価が高い傾向にあるので、次のキーワードがある本を見つけたら手に取って調べましょう。

C、C#、C++、ASP.net、VisualBasic、JAVA、PHP、JavaScript、Ruby、ExcelVBA、ORACLE、SQL、Accsessなど。

漫画

アニメ化・ドラマ化・映画化の原作本は高騰することが多いのでセット本にして売ると稼ぎやすいです。

慣れてきたら梱包作業を業務委託しよう

在庫が増え始めると、売れる商品も増えてきて発送作業が大変になってきます。特に副業の場合、発送作業にわずらわしさやストレスを感じることもあるでしょう。

そういう場合、AMAZONにはFBAという発送業務を代行してくれるサービスがあるので、それを利用してみましょう。

あらかじめAMAZONの倉庫に商品を送っておき、注文が来ると、AMAZONが発送・顧客対応を代行してくれます。

手数料は自分で発送するよりも多めにかかりますが、それ以上にメリットもあります。

自分で発送するには絶対に在庫保管場所に一定時間いないといけないので、そのために仕入れから戻ってきて作業するなどの物理的制約から解放されるのが一番だと思います。

逆にデメリットもあります。

自分で発送するのと比べると手数料が高いです。特に低価格品ほど売り上げに占める手数料の割合が高いので、低価格品を多く売るスタイルには向きません。

あと、発送の手続きが面倒なので、何度かAmazon倉庫にFBA商品を送り込んで徐々に慣れていきましょう。

FBAの料金体系は下記のページにまとめられています。

http://services.amazon.co.jp/services/fulfillment-by-amazon/fee.html

FBAと自分で発送する場合とを比較できるAmazon公式ツールがあります

https://sellercentral-japan.amazon.com/fba/profitabilitycalculator/index?lang=ja_JP

せどりの基本については、以下の記事も参考にしてみてください。

まとめ

副業で古本せどりを始めたい人向けに、始めるための手順や稼ぎに直結するノウハウを紹介しました。

仕入れができずに挫折してしまうパターンが多いので、最重要ポイントは仕入れのスキルを上げること。これに尽きます。

発送や在庫管理などの部分はそれほど難しくはないので、実際に経験していく中で徐々に改善していって効率化すると良いと思います。

この記事が皆様の副業ライフのお役にたてれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。